|

일반적으로 조선 시대는 유교 이념에 따라, 혼인한 여자는 반드시 남편을 따라야 하고 한 남자와 일생을 같이해야 하는 사회로 알려져 있다. 그러나 실제로 결혼생활을 하다 보면 어쩔 수 없이 이혼해야 하는 경우도 생길 수밖에 없었을 것인데 그러한 경우에는 어떻게 하였을까? 조선 시대에는 과연 이혼이 불가능하였을까? 이에 대해 한 장의 고문서를 읽어가면서 살펴보기로 하자.

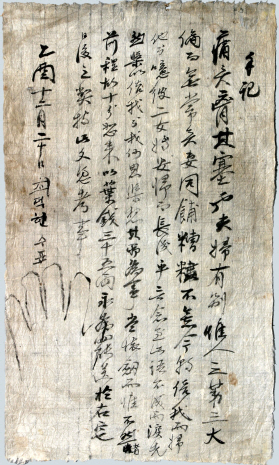

아래의 문서는 최덕현이라는 사람이 작성했다고 알려진 수기(手記)이다. 수기란 말 그대로 손으로 기록한 문서로 어떤 물건을 매매하거나 기탁 또는 대차(貸借)할 때 주로 작성하였으며 혹 약속을 할 때에도 일종의 증표로 작성하였다.

수기의 내용을 약간의 의역(意譯)을 곁들여 우리 글로 번역해 보면 다음과 같다.

수기(手記)

애통하구나. 가슴이 미어진다. 부부유별(夫婦有別)은 사람이 반드시 지켜야 할 윤리 중 세 번째로 큰 윤리인데 무상(無常)하구나. 나의 아내는 그동안 나와 함께 어려운 살림 속에서도 동고동락하였는데 뜻하지 않게 오늘 아침에 나를 배반하고 다른 사람에게 시집을 갔으니 슬프다. 그녀와의 사이에서 낳은 저 두 딸은 장차 누구에게 의지하여 자랄 것인가? 생각이 여기에 미치자, 말이 나오기도 전에 눈물이 흐른다. 그러나 그녀가 나를 배신하였으니 어찌 내가 그녀를 생각하겠는가? 그녀가 나에게 한 행위를 생각하면 칼을 품고 가서 죽이는 것이 마땅한 일이나 그렇게 하지 않은 이유는 장차 앞길이 있기 때문이다. 그러므로 십분 생각하여 용서하고 엽전 35냥을 받고서 영원히 우리의 혼인 관계를 파하고 위 댁(宅)으로 보낸다. 만일 뒷날 말썽이 일어나거든 이 수기를 가지고 증빙할 일이다. 을유년(乙酉年) 12월 20일 최덕현 수표

꼬리를 물고 일어나는 의문들

비록 짧은 글이지만 이 글을 읽는 사람이면 누구나 다, 헤어지는 아내와 가난해서 함께 겪을 수밖에 없었던 여러 가지 어려움, 무정하게 돌아선 아내에 대한 원망과 분노, 어미를 잃은 딸의 장래에 대한 걱정, 이혼을 어쩔 수 없이 현실로 받아들일 수밖에 없는 좌절감 등이 진하게 묻어 나오는 것을 느낄 수 있을 것이다. 그런데 이 수기를 찬찬히 살펴보면 애매한 점들이 눈에 띈다. 예컨대 이 수기가 언제 작성되었는지, 작성자는 누구인지, 누구에게 전달한 것인지 등등이 명확하게 밝혀져 있지 않아 애매하며, 이러한 점들을 푸는 과정에서 또 다른 의문점들이 꼬리를 물고 일어난다.

첫 번째 의문 - 작성 시기

먼저 이 수기를 작성한 연대부터 살펴보자. 이 수기의 작성연대는 ‘을유년(乙酉年)’으로 되어 있다. 조선 후기에는 문서를 작성할 때, 그 해의 연호(年號)와 간지(干支)를 함께 밝히는 것이 일반적이었다. 그러나 수기나 수표는 언제나 작성연대를 간지(干支)로만 밝히는 것이 하나의 통례(通例)였다. 그런데 간지는 널리 알려진 바와 같이 60년을 주기로 반복되기 때문에 이것만으로는 정확한 작성연대를 비정(比定)하기가 쉽지 않다.

그러면 무엇을 근거로 삼아 연대를 추정할 수 있을까? 첫째, 위 문서가 한자로 작성된 점이다. 일제 강점기에 작성된 대부분의 문서는 국한문을 혼용하거나 한자와 일본어를 섞어서 쓰는 것이 일반적이었다. 이 문서도 ‘최덕현 수표’라는 말이 한글로 쓰여 있으므로 굳이 따진다면 국한문 혼용이라고 할 수 있다. 그러나 위 문서는 순전히 한자로, 그것도 한문 문법에 따라 작성된 것이어서 일반적으로 말하는 국한문 혼용의 경우와는 엄연한 차이가 있다. 또 수기에 ‘최덕현 수표’라는 한글이 쓰여 있다 하더라도 이는 문장 내에서 어떤 의미를 전달하기 위해 사용된 것이 아니다. 이는 단지 최덕현의 서명(署名)에 불과하다. 추측건대 최덕현은 자신의 이름을 한자로 쓸 줄 몰랐기 때문에 한글로 썼던 것이다.

둘째, 이 수기의 끝에 최덕현이 자신의 왼손을 그린 점이다. 잘 알려진 바와 같이 일제 강점기를 전후한 시기부터는 문서를 작성할 때 반드시 도장을 사용하였다. 그 이전에는 양반들은 ‘수결(手決)’이라고 하여 일종의 사인을 했으며 평민이나 천민들은 문서에 손이나 손마디를 대고 그렸다. 손을 그릴 경우에는 ‘수장(手掌)’이라 하고 손마디를 그릴 때는 ‘수촌(手寸)’이라 하였다. 다만 양반의 아녀자들만 목도장을 사용하였는데 그것은 남자 양반들처럼 수결하기도 적절치 않고, 그렇다고 평민이나 천민들처럼 손이나 손마디를 그리기에도 마땅치 않았기 때문으로 추정된다. 어찌 되었든 최덕현이 손바닥을 문서에 대고 그린 점으로 미루어 이 수기는 적어도 일제 강점기 이전 즉 1910년 이전에 작성된 것이 분명하다.

셋째, 최덕현이 받은 돈이 35냥이라는 점이다. 화폐를 세는 단위가 조선 시대는 ‘냥(兩)’이었으며 일제 강점기는 원(圓)이었다. 따라서 이 문서는 일제 강점기에 작성된 것이 아니며 그 연대는 아무리 늦추어 잡아도 1945년보다 60년이 빠른 1885년(고종 22)이나 1825년(순조 25)으로 추정된다. 물론 그보다 60년 전인 1765년(영조 41)일 가능성도 있으나 수기의 지질(紙質)이나 보존 상태 등으로 미루어 보면 그러할 가능성은 희박하다. 참고로 이 수기의 지질은 닥나무로 만든 닥지[楮紙]이다.

두 번째 의문 - 작성자

다음으로 수기의 작성자가 누구인가에 대해 알아보자. 대부분의 수기를 살펴보면 수기의 끝에 수기를 작성한 사람의 이름이 나오고 그 아래 서명을 하거나 손바닥이나 손마디를 그린다. 이 수기의 경우에도 문서의 끝에 ‘최덕현 수표’라고 한글로 쓰여 있고 그 아래 최덕현의 왼손으로 추정되는 손바닥이 그려져 있다. 따라서 이 수기의 작성자는 두말할 것도 없이 최덕현이라고 단정하기 쉽다. 그러나 사실은 그렇지 않은 것 같다. 왜냐하면, 만일 이 수기의 작성자가 최덕현이라면 수기의 본문을 모두 한문으로 작성한 후 자신의 이름만을 굳이 한글로 쓸 이유가 없기 때문이다. 따라서 이 수기는 누군가 최덕현을 대신하여 작성한 후 그에게 서명하고 왼손을 그리도록 한 것으로 추정되는데 그렇다면 이 수기의 실제 작성자는 누구일까?

제일 먼저 떠오르는 사람은 최덕현의 아내이다. 그러나 최덕현이 겨우 한글로 자신의 이름 밖에 쓸 수 없는 처지인데 그의 아내가 한문을 터득하여 수기를 작성할 수 있었을까? 그렇다면 최덕현의 아내를 데려간 사람이거나 그의 측근일 가능성이 있다. 최덕현의 아내를 데려간 후 남의 처를 빼앗아 갔다는 비난을 면하기 위해 뒷날 말썽이 생길 수 있는 여지를 서둘러 없앨 필요가 있기 때문이다. 그래서 그는 최덕현에게 35냥을 주고 대신 수기를 요구했을 것으로 추정된다. 최덕현으로부터 후일 뒷말을 하지 않겠다는 다짐을 받아놓기 위해서였다. 그런데 최덕현은 한글로 겨우 자신의 이름 정도밖에 쓸 줄 모르고 또 이전에 문서를 작성해 본 경험도 없었기 때문에 할 수 없이 최덕현의 아내를 데려간 사람이나 그의 측근 중의 한 사람이 수기를 작성한 후 이를 최덕현에게 주고 수장을 그려 넣도록 했을 가능성이 있다.

그러나 수기의 내용을 곰곰이 살펴보면 이 또한 신빙성이 높아 보이지 않는다. 왜냐하면, 위 수기에는 부부로서 해야 할 도리, 빈한(貧寒)한 가운데에서도 동고동락했던 기억, 배신한 처에 대한 원망 등이 절절히 나타나 있기 때문이다. 만일 최덕현의 아내를 데려간 측에서 이 수기를 작성하였다면 이런 표현들을 할 수 없었을 뿐만 아니라 또 굳이 하려고도 하지 않았을 것이다. 따라서 이 수기에 나타난 표현들을 근거로 판단한다면 이 수기를 작성한 사람은 최덕현의 아내를 데려간 측보다는 오히려 최덕현의 처지를 잘 알고 있는 측근 중의 한 사람이라고 추정하는 것이 합리적일 것 같다.

세 번째 의문 - 누가 최덕현의 아내를 데려갔나?

마지막으로 최덕현의 아내를 데려간 사람이 누구인지를 살펴보기로 하자. 그러나 불행하게도 위의 수기에는 그녀를 데려간 사람이 누구인지 전혀 밝혀져 있지 않다. 다만 그의 신분(身分)을 짐작할 수 있는 단서가 하나 있다. 그것은 최덕현이 35냥을 받은 후 ‘우리의 혼인 관계를 파하고 위 댁(宅)으로 보낸다’고 언급하고 있는 점이다. 댁이라는 표현은 존칭으로, 신분이 낮은 사람이 높은 사람을 지칭할 때 사용하던 말이었다. 최덕현이 한문은 전혀 알지 못하고 한글만 알고 있다는 점을 고려하면 그의 신분은 평민 또는 천민이었을 것이며 그의 아내를 데려간 사람의 신분은 양반이었을 것으로 추정된다.

수기를 통하여 알 수 있는 것들

이상에서 수기를 통하여 살펴본 바를 종합하여 정리하면 다음과 같다. 위 수기는 1825년이나 1885년에 작성된 것으로 최덕현이 자신의 아내와 혼인 관계를 청산하고 어느 양반댁의 첩으로 들여보내면서 작성해 준 문기이다. 대신 최덕현은 양반댁으로부터 일종의 이혼합의금 또는 이혼위자료 명목으로 35냥을 받았다. 나아가 조선 시대의 여성 중에서 신분이 평민이나 천민인 사람들은 양반 출신의 여성과는 달리 이혼(離婚)과 재혼(再婚)을 할 수 있었다는 점도 알 수 있다. 일반적으로 우리는 조선시대의 여성들이 정조를 중시하는 풍조 속에서 이혼은 상상조차 못하고 남편이 사망하였을 경우에도 재혼을 못하고 청상과부로 늙는 등 커다란 고통 속에서 살아왔다고 인식해 왔다. 사실 조선 시대의 여성들은 효(孝)와 열(烈)을 강조하는 유교 이념 때문에 인간답지 못하게 살아왔던 점은 아무도 부인하지 못할 것이다. 그러나 이는 양반 여성에 국한되는 이야기이다. 양반이 아닌 평민이나 천민들은 여건에 따라 이혼과 재혼을 거듭하며 살아갔다. 우리 선조가 작성해 놓은 문서 한 장을 이처럼 꼼꼼히 읽다 보면 어느새 그들의 삶이 구체적으로 다가오게 된다. 고문서를 읽는 재미란 바로 이런 것이 아니겠는가. |