| |

조호익은, 본관은 창녕(昌寧), 자는 사우(士友), 호는 지산(芝山), 시호는 문간(文簡)이다. 31세 때인 선조 9년(1576)에 평안도 강동(江東)에 유배되었는데 배소에서 후진 양성에 힘써 관서부자(關西夫子)로 칭해졌다. 임진왜란 때 풀려나 소모관(召募官)이 되어 평안도 지방에서 활약하였으며, 정유재란 때에는 의병을 일으켜 활약하였다. 임진왜란이 끝난 뒤에는 머지않아 북쪽 오랑캐에 의한 전란이 일어날 것이라고 예언하면서, 이에 대한 방비책을 세우기를 역설하였다.

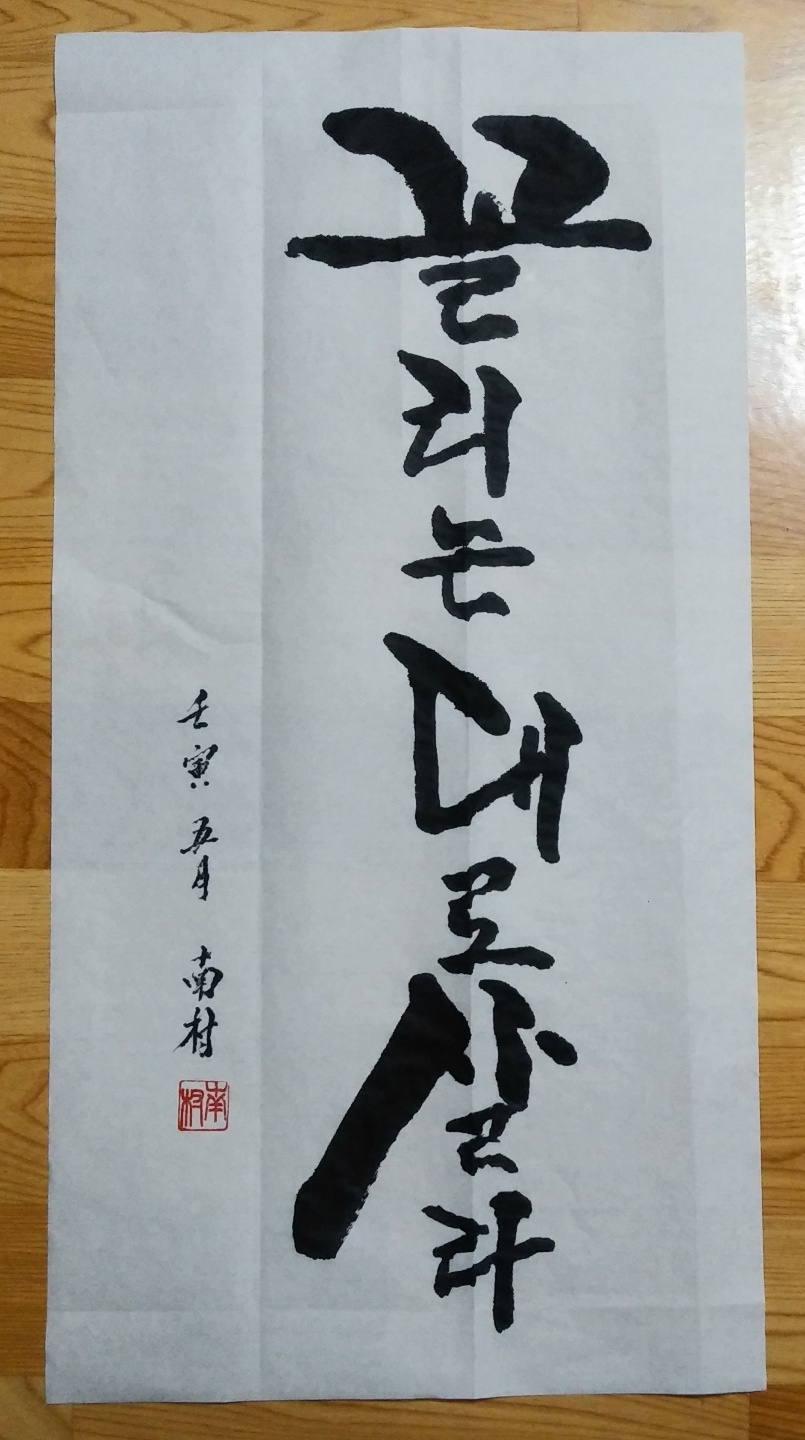

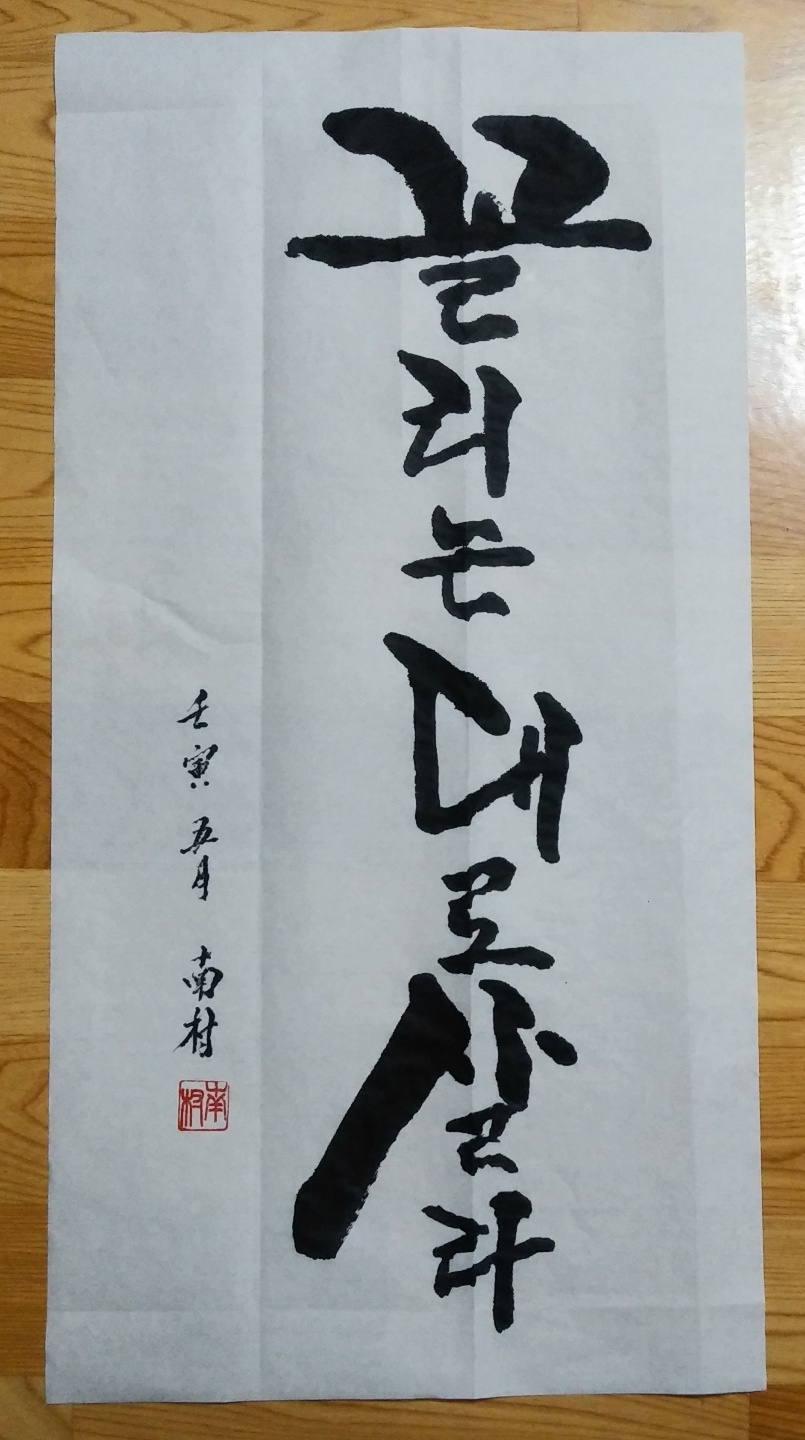

위의 글에서 조호익은, 모든 일에 있어서 그 일이 잘못되었을 경우에는 자신에게 돌이켜서 반성해 보라고 하였다. 활을 쏘아 과녁을 맞히지 못하였을 경우, 그 잘못이 어디 과녁에 있겠는가. 과녁은 그 자리에 그대로 있는데, 활을 쏜 사람이 잘못 겨누고 쏘아서 그런 것이다. 자신의 자세를 바로 하고, 과녁을 똑바로 보고, 바람결을 살피고, 호흡을 맞추고, 정신을 집중하여 쏘면, 과녁은 맞게 마련이다. 과녁을 맞히지 못하는 이유는 과녁에 있는 것이 아니라 자신이 잘못 쏜 데에 있는 것이다. 그런 점에서 조호익의 이 글은 오늘날의 ‘내 탓이오’ 운동과 딱 맞아 떨어지는 글이다.

오늘날 우리 사회는 ‘모든 것은 내 탓’이라는 책임 의식보다는 남의 탓으로만 돌리는 회피 풍조가 만연해 있다. 노동자는 고용주를 탓하고 고용주는 노동자를 탓하고, 상사는 아랫사람을 탓하고 아랫사람은 상사를 탓하고, 제자는 스승을 탓하고 스승은 제자를 탓한다. 여당은 야당을, 야당은 여당을 탓하고, 기성세대는 젊은 세대를, 젊은 세대는 기성세대를 탓한다. 사회만 그런 것이 아니다. 개개인의 삶에 있어서도 그렇다. 모두가 자신은 돌아보지 않고 상대방만 탓하면서, 책임을 전가하여 서로 나무라고 원망하는 폐습에 젖어 있다.

우리가 얼마나 자신을 돌아보지 않고 남을 탓하는 삶을 살고 있는지는, 우리 사회의 모습을 가장 극명하게 드러내 보이는 정치권의 모습을 보면 잘 알 수 있다. 요즈음 정치권에서 하는 행태를 보면, 상대방 당에서 하는 일에 대해서는 언제나 잘못되었다고 한다. 그런데 여당에서 야당에 대해 잘못되었다고 비판하는 것을 보면, 그 여당이 야당이었을 때 행하였던 일과 고스란히 닮았다. 마찬가지로 야당에서 여당에 대해 잘못되었다고 비판하는 것을 보면, 또한 그 야당이 여당이었을 때 행하였던 일과 고스란히 닮았다.

물론 정치라는 것이 기본적으로 자신들의 주장을 관철하기 위하여 상대방과 다투어야 하는 것이다. 그런 만큼 가족이나 친구나 연인처럼 서로 좋게만 지낼 수는 없다. 그러나 다투는 데에도 금도가 있다. 상대방의 감정을 자극하는 직설적인 말과 행동은 피해야 한다. 상대방에 대한 최소한의 예의와 배려가 있어야 한다. 상대방에 대한 예의와 배려가 없는 정치는 정치가 아니라 정쟁일 뿐이다.

국민을 생각하고 국민을 위하는 정치는 하지 않고, 국민은 안중에도 없고 사당의 이익만 생각하는 정쟁을 할 경우, 국민들을 통합시키는 역할을 해야 하는 정치가 도리어 국민들을 분열시키는 역할만 할 것이다. 여당은 야당이었을 때 자신들이 한 일들을 생각해 보고, 야당은 여당이었을 때의 자신들의 심정을 생각해 보면서 국사를 처리해 간다면, 최소한 지금처럼 서로 물고 뜯기만 하는 정치는 하지 않을 것이다.

정치권만이 그런 것이 아니다. 대립 관계에 있는 모든 단체가 그렇고, 개개인의 삶에 있어서도 그렇다. 모두가 상대방의 작은 잘못은 그냥 보아 넘기지 못하면서 자신의 큰 허물에 대해서는 관대하게 용서한다. 남의 눈에 있는 티만 보이고, 자기 눈에 박힌 대들보는 보지 못한다. 남들에게는 세상을 원리원칙대로 살아가라고 하면서, 냉정한 잣대를 들이대어 비판하는 반면, 자기 자신은 적당히 융통성 있게 살아가면서, 자신의 잘못을 어떻게든 합리화하려고 한다.

맹자는 말하기를, “남을 사랑하는데도 가까워지지 않거든 자신의 사랑을 돌이켜 보고, 남을 다스리는데도 다스려지지 않거든 자신의 지혜를 돌이켜 보고, 남을 예우하는데도 반응이 없거든 자신의 자세를 돌이켜 보라. 어떤 일을 행하고서도 뜻대로 되지 않는 것이 있으면 자기 자신을 되돌아보면서 자신에게서 그 원인을 찾아보아야 한다.”라고 하였다. 어디 맹자만이 그랬겠는가. 모든 성현이 남을 탓하기 전에 먼저 자기 자신을 돌아보라고 하였다. 자신의 입장만을 고집하기 전에 상대방의 입장을 배려하라고 하였다.

상대방과 경쟁하면서 각 개인의 이익을 추구하지 않고는 살아갈 수 없는 것이 인간 사회다. 이러한 인간 사회에서 살아가다 보면, 대립과 반목이 일어나지 않을 수 없다. 대립과 반목이 일어나지 않는 사회는 소설 속에서나 있는 이상 사회지, 현실 사회는 아니다. 그러나 인간 사회에서 일어나는 수많은 대립과 반목은, 상대방의 입장에서 생각하면서 상대방을 배려해 본다면, 상당 부분 줄어들 수 있다.

타향 땅이 괴롭다고 누가 말했나, 誰謂佗鄕苦

고향 땅의 봄 같이만 느껴지는데. 還同故國春

하늘 아래 어디에고 살기 좋거니, 一天皆樂土

어디에고 이내 몸이 머물 수 있네. 無地不容身

세상살이 본디 번복 많은 법이고, 世路多飜覆

하는 일도 굴신 있게 마련이라네. 事機有屈伸

잘되거나 못 되는 건 정해진 거니, 升沈應已定

굳이 남을 탓할 필요 뭐가 있으랴. 何必更尤人

아버지 김장생(金長生)과 함께 우리나라 예학의 기본적 체계를 완성한 신독재(愼獨齋) 김집(金集, 1574~1656)이 지은 「사는 곳[所居]」이란 제목의 시이다. 이 시를 보면, 모든 일에 있어서 남의 잘못을 탓하기보다는 자신에 대해 반성하고 성찰하면서 한가로운 마음으로 유유자적하게 살았던 우리 선조들의 삶의 태도가 고스란히 드러난다. 우리의 선조들은 대부분 오늘날의 삶보다도 훨씬 더 힘겨운 삶을 살았다. 그런데도 이렇게 남을 탓하기보다는 자신을 돌아보면서 살았다.

이 글을 쓰면서 나 자신을 반성해 본다. 그동안에 나는, 내 나름대로는 그래도 올바른 삶을 살고자 애써 오기는 했다. 그러면서도 나는, 나를 둘러싸고 있는 사람들과 수많은 대립과 반목을 해왔다. 남의 가슴에 대못을 박은 적도 있었다. 몇몇 가지 일들은 지금도 나의 얼굴을 붉어지게 한다. 그 모든 일은 대부분 나의 잘못으로 인해 일어난 것이다. 반성해야 할 것투성이의 부끄럽고 후회스러운 삶을 살아온 것이다. 남들이 이 글을 읽고 각자가 자신들의 삶을 되돌아보기를 바라기에 앞서, 나 자신부터 반성하고 질책해야 한다. |

|